La culture de l’ail, une stratégie gagnante pour les producteurs

La culture de l’ail, une stratégie gagnante pour les producteurs

À la fois robuste, peu gourmande en intrants et à forte valeur ajoutée, l’ail est une culture particulièrement stratégique pour les producteurs en recherche de diversification et d’optimisation de leurs productions. Placé en champ à l’automne ou à la sortie de l’hiver, il se récolte à une période où l’offre en légumes frais reste limitée. L’ail perme également une commercialisation échelonnée et des ventes toute l’année grâce à sa bonne conservation. Avec une demande croissante pour un ail local de qualité, cette culture s’impose comme une solution intéressante, notamment en circuits courts.

Les 10 étapes clés de la culture de l’ail

L’ail offre de bons résultats techniques et économiques, pour peu que l’on respecte quelques principes fondamentaux. Voici les étapes clés pour réussir sa culture :

1. Choisir un sol favorable

L’ail s’intègre idéalement dans une rotation, en bénéficiant des engrais résiduels d’une culture précédente (ex. : courges). Il apprécie les sols bien drainés, légers, riches en matière organique et aérés, comme les argilo-calcaires ou limono-argileux. Il redoute toutefois l’humidité stagnante : une bonne exposition et un drainage efficace sont primordiaux.

2. Précédents culturaux à éviter

Pour limiter les risques de maladies fongiques comme la pourriture blanche, il est recommandé d’éviter les alliums (oignons, poireaux...) sur une période de 5 ans. Sont aussi à proscrire : pois, maïs, avoine. En revanche, blé, orge et tournesol sont de bons précédents.

3. Plantation

- Automne : pour les variétés précoces et dans les régions à climat doux.

- Fin d’hiver : pour les zones plus froides.

Mise en terre à 6 à 7 cm de profondeur, plantation manuelle ou mécanique avec un espacement adapté au calibre du caïeu.

4. Fertilisation raisonnée

Un apport de fond riche en phosphore et en potasse est recommandé. Attention à l’excès d’azote, qui peut nuire à la conservation.

Les besoins moyens en fertilisation sont de :

- N : entre 80 et 150 unités selon les variétés (autour de 120 unités pour les blancs d’automne et 120 à 150 unités pour les précoces, les violets et les printemps) ;

- P : 100 à 150 unités ;

- K : 200 à 250 unités ;

- S : 100 unités ;

- Mg : 40 unités.

5. Entretien et surveillance

Tout au long de la culture, quelques gestes simples et réguliers s’imposent :

- Désherbage mécanique ou thermique avant la levée.

- Des Binages réguliers par la suite.

- Surveillance régulière des nématodes, de la teigne du poireau et des principales maladies cryptogamiques.

6. Maladies à surveiller

L’ail peut s’avérer assez sensible à certaines pathologies. Le reconnaître vous permettra de mieux les éradiquer et assure un bon rendement.

La pourriture blanche

Causée par Stromatinia cepivora, elle se manifeste par un flétrissement du feuillage et des ronds de plantes mortes dans la parcelle. Présence de mycélium et sclérotes dans le sol. La lutte repose sur la prévention et les rotations longues.

La rouille (Puccinia allii)

Pustules orangées sur les feuilles, favorisées par un climat chaud et humide au printemps. Peut entraîner un dessèchement prématuré.

La maladie du café au lait (Pseudomonas fluorescens)

Coloration brunâtre des tuniques des bulbes. Il n’existe a priori aucun traitement curatif, d’où l’importance de la prophylaxie avec une bonne gestion des apports en azote, de la densité et des dates de récolte.

7. Irrigation

Un arrosage régulier est à mettre en place dès la plantation si le sol est sec, pour favoriser le bon contact sol-caïeu. Ensuite, des apports sont nécessaires dès mars-avril, en particulier pendant la bulbaison. L’arrêt de l’irrigation se fait 10 à 15 jours avant la récolte.

8. Récolte

La récolte de l’ail s’échelonne entre juin et juillet, selon les débouchés. Visuellement, le dessèchement partiel des feuilles ou la présence de 4 peaux autour du caïeu, sont les signes que le ramassage est possible. La récolte peut être mécanisée ou manuelle. Pour le créneau du frais, un séchage en andains est conseillé avant le stockage, afin d’éviter que les caïeux ne soient en contact avec le soleil.

9. Séchage

Il s’agit de l’étape la plus cruciale pour assurer la meilleure conservation de l’ail. Celle-ci dure environ 3 semaines, ce qui permet une extraction de 30 % d’eau. Pour une commercialisation en fanes, il suffit d’assurer une bonne ventilation entre les bottes durant quelques jours. Le tri et le calibrage sont ensuite réalisés en fin de séchage.

10. Conservation

Pour une conservation optimale, tout dépend du créneau choisi :

- Pour des ventes jusqu’à l’automne, une température ambiante (± 15 °C) avec bonne ventilation est suffisante.

- Pour une conservation de plus longue durée, un stockage en chambre froide, légèrement en dessous de 0 °C est primordial.

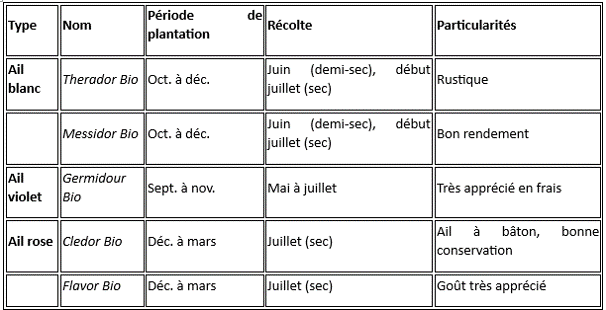

Bien choisir ses variétés d’ail

Le choix variétal dépend de la précocité recherchée, du type d’ail, de la résistance aux maladies, du rendement et de la capacité de stockage.

Toutes nos variétés sont adaptées votre terroir et à vos besoins !

Un vrai levier de rentabilité pour les maraîchers

L’ail coche toutes les cases pour votre activité : une faible dépendance aux intrants, une résilience face aux conditions climatiques, une flexibilité de commercialisation, et un potentiel de valorisation élevé, notamment en circuits courts, en transformation ou sur des marchés de niche avec des variétés labellisées. N’hésitez pas à vous lancer dans cette culture pour garantir une saison réussie !

L’ail, un marché en constante évolution

Découvrir notre dossierDate de publication: Juillet 2025

Sources : GIE l’ail drômois, CTIFL, ressources internes